かつての町のシンボル残す

大分駅南口のメタセコイア

1回目は「駄原総合運動公園のラクショウ」(2024年7月4日公開)を素材に、2回目は「志手のメタセコイア」(2024年8月30日公開)を題材にしました。

3回目は駄原総合運動公園以外の大分市内の公園にラクウショウを見に行きました「天神島児童公園」(2024年9月30日公開)。4回目は「番外編」として「徳島県のラクウショウ」(2024年10月10日公開)を取り上げました。

「メタセコイアとラクウショウ」シリーズの5回目は「大分駅南口のメタセコイア」にスポットライトを当てました(上の写真)。とりあえずこれで最終回にしようと思います。

この続きは下の「続きを読む」をクリックして下さい

ぽつんと1本立つメタセコイア

少し歩くと「大分いこいの道広場」と書かれた案内板があり、その案内板から目を上げるとメタセコイアが1本立っています。

そして、このメタセコイアを「誰が、いつ、ここに植えたのか」。いつもの疑問が頭に浮かびました。

大分市の公園緑地課に電話で聞いてみると、この地域内にあった木を移植したようだが、担当課ではないので詳しいことは分からない、とのことでした。

あらためて大分市広報広聴課に問い合わせの電話してみると、翌日都市計画部まちなみ企画課から電話がありました。

まちなみ企画課によると、「大分いこいの道」にあるメタセコイアはもともとはJR(旧国鉄)の職員宿舎に植えられていたのだそうです。メタセコイアは2本あり「地域のシンボル」になっていたといいます。

消えた❝町❞の思い出として

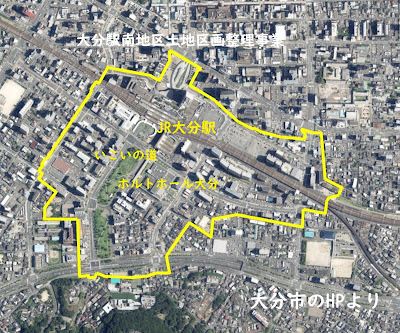

駅南地区では1996(平成8)年から2016(平成28)年まで土地区画整理事業(施行面積49.6ha、総事業費約684億円)が実施されました。

まちなみ企画課の話では、区画整理が進む中で「メタセコイアを残してほしい」との地元住民の要望があり、「2本のうち1本を残すことにして移植した」のだそうです。

「それはいつ頃の話なのか」とさらに尋ねると、これ以上詳しい資料は手元にはないとの返事でした。

もう少し資料はないかと探してみると、大分駅とその周辺の整備事業について関係者の証言を集めた本がありました。

「県都・変貌-大分駅周辺総合整備事業 大分駅南土地区画整理事業竣功記念文集」(左の写真)です。大分市が2017(平成29)年3月に発行しています。

大分県立図書館と大分市民図書館のどちらでも借りることができます。

この中に「『大分いこいの道』の歩み」と題した一文がありました。大分市役所の担当者が書いたもので、まずは「大分いこいの道」の概要説明から始まります。

公園か芝生広場かと思ったところは道路ということでしょうか。この区画整理事業は国土交通省の「ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業」に指定されたとかで、「ふるさとの顔」として、よそにはないもの、誇れるものを造ろうという意気込みが感じられます。

それはともかく「『大分いこいの道』の歩み」をもう少し読む進めましょう。すると「大分いこいの道は、基本構想の策定を行うため、平成19(2007)年度に市民参加のワークショップを行った」とあります。

このワークショップで「道路区域内にある既存の樹木については『この場所と住んでいた人たちの思い出とともに残す』ことや『駅南地区のまちの成長とともに育っていくシンボルロード』とするため、最初の整備はできるだけ造りこまない芝生メインの広場とすることに意見が集約された」

「道路区域内」、つまり新しくできる「大分いこいの道」の予定地にある樹木は残しておくという基本方針が、ワークショップで確認されたようです。

あらためて1999(平成11)年昭文社発行の地図を見てみます。「大分いこいの道」になった区域には「JRアパート」「大分鉄道寮」「JR宿舎R13」という施設名が書かれています。このどこかにメタセコイアが植えられていたということになります。

もう1本あったメタセコイア

と、ここまで書いてきて思い直しました。「そういえば『大分いこいの道』にはもう1本メタセコイアがなかっただろうか?」

かつて旧国鉄宿舎に植えられていた2本のメタセコイアについて市のまちなみ企画課から受けた説明を、このブログの筆者は誤解していたようです。

「1本は残すことにして移植した」との説明を、筆者は「1本残して、それを移植し、もう1本は伐った」と解釈したのですが、早とちりでした。

まちなみ企画課の説明は「1本はそのまま残して、もう1本は移植した」という意味だったようです。

とすれば区画整理が行われる前の町のシンボルだった2本のメタセコイアが、そのまま整備後の新しい町のシンボルになったということです。

ただ、2本のメタセコイアの話を大分市民のどれくらいが知っているのでしょうか。案外と知られていないエピソードのような気がします。

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

.jpg)

.jpg)

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

.jpg)

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

0 件のコメント:

コメントを投稿